Hace no mucho, en una de esas sobremesas que tanto bien le hacen al mundo, surgió un tema del que no pude mantenerme al margen: la costumbre que tienen algunas personas para rayar un libro mientras lo leen. Ha de entenderse por esto el subrayar alguna idea, colocar marcadores, anotar pensamientos o notas, señalar fechas o en general cualquier marca que un lector considera pertinente, en un libro

Al respecto, se ha dicho aunque no está escrito en ninguna tabla de ley, que hay dos tipos de lectores: los que rayan los libros como método de apropiación y, claro, los que no lo hacen y suelen tener en esa decisión una suerte de respeto y casi adoración al libro en sí, que ha de permanecer sin marcas, intacto, puro.

En mi caso, siempre me he considerado del segundo grupo. Eso viene, quizás, de que considero a mis libros mi mayor tesoro (asunto en el que pueden ahondar en esta entrada) y de que soy un tipo obsesivo con ellos: los necesito en determinada colección, de determinada editorial, acomodados de una y sólo una manera, pues no sólo son disfrutados cuando los leo, sino cuando los termino o recién los compro y se apilan en mi librero, cual obras de arte. Por esa razón, rayarlos, marcarlos o escribir cualquier cosa sobre ellos me parece un sacrilegio, una afrenta y una grosería.

Excepto, huelga decir, un tipo y sólo un tipo de garabato: el que pueda escribir en la primera página el autor del libro como una suerte de dedicatoria, o el amigo que te lo ha regalado y ha decidido dedicarlo en esa misma primera página. A mi entender, ambos forman parte de una marca que se suma al libro, no lo transgrede y permanece impertérrito, con él. Por supuesto, mis libros más preciados son aquellos que tuve la suerte de que el autor los firmara, haciéndolos únicos.

Pero, ese soy yo, y mis necedades y obsesiones. Afuera, hay cualquier cantidad de personas que escriben en sus libros, una y otra y otra vez. Hay incluso un debate interminable entre escritores y críticos, entre lectores y libreros que se suman a uno u otro bando (el debate, si gustan, pueden ampliarlo en este blog de Pablo Caraballo o en este artículo de Esteban Ordóñez Chillarón para la revista Yorokobu. El brillante filósofo italiano Umberto Eco, por ejemplo, concluyó que «Los libros se respetan usándolos, no dejándolos en paz. Total, si lo revendéis os darán cuatro perras, por lo menos dejad en él los signos de vuestra posesión».

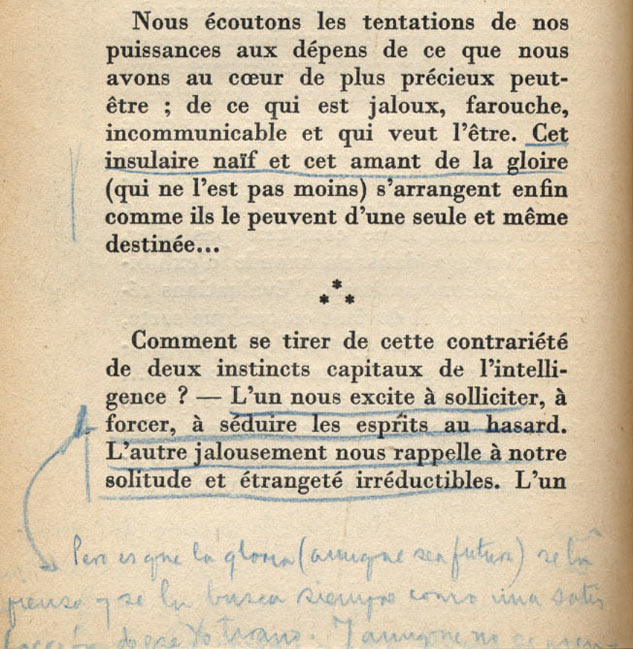

En efecto, es probable que por alguno de mis libros no me den ni el equivalente mexicano a cuatro perras, pero aun así, está claro que mi intención es jamás venderlos ni por cien de ellas. Sin embargo, su postura coincide con otra que me es además mucho más cercana: durante la sobremesa que dio pie a esta entrada recordé una anécdota de uno de mis mejores maestros de la universidad, Gonzalo Celorio Blasco, fiel admirador como yo de Julio Cortázar y quien nos platicó, no sé si antes o después de recitar de memoria y sin error alguno el capítulo 68 de Rayuela, que en alguna de sus visitas a Francia se encontró en una librería con un ejemplar de un libro (ruego sus disculpas, olvidé cual pero casi puedo asegurar que fue La invención de Morel) de Adolfo Bioy Casares, que fue leído y garabateado de cabo a rabo, sin piedad, por don Julio Florencio.

Y lo que en principio debería ser para mí una decepción, una afrenta al ver que uno de mis más grandes ídolos literarios hiciera lo que yo detesto, resultó más bien un asunto, digámoslo así, interesante. El maestro Celorio recordó que hojear ese libro, con los garabatos apenas legibles de Cortázar, lleno de onomatopeyas y pensamientos que al argentino le salían mientras leía a su paisano, fue una experiencia extraordinaria. Indudablemente, si ese libro llegara a mis manos, la experiencia sería igualmente grata y casi religiosa.

Está claro que nunca alcanzaré los ecos que logró Cortázar, así que eso no me anima a rayar mis libros en espera de que algún catedrático en 50 o 100 años se emocione al leerlos, pero si sacude en sus cimientos esa necedad mía, al menos, de detestar que alguien en su sano juicio profane un libro escribiendo sobre él. Y entonces, hay una cosa más, aún más cercana, que violenta esa mentada necedad.

Recientemente me encontré compartiendo la misma emoción que mi maestro Celorio, cuando hurgando en el librero de mi hermano mayor di con un libro que fue garabateados por mi abuelo paterno en su primera página. Ya en una entrada previa (que pueden leer aquí) había hablado sobre otros trazos de mi abuelo, aquellos en una fotografía de sus nietos -mis hermanos mayores- que me encontré por otro azar y que me había hecho reflexionar sobre el valor de la historia.

Ahora, en un ejemplar que es de las primeras ediciones de Derrota Mundial de Salvador Borrego, comprado en 1973 por mi abuelo y que seguramente pasó de aquí para allá hasta terminar donde yo lo encontré, aparecen en su primera página las invaluables palabras que mi abuelo plasmó y que ahora les comparto:

Propiedad de Francisco Jaimes Lujano. Recuerdo para mis hijos.

Agosto 20 de 1973.

El día que no viva, sepan que a pesar de no haber tenido colegio, me gustan los libros, pues son como un amigo fiel.

No son los garabatos que pudo hacer Cortázar al libro de Bioy Casares, pero apenas los vi mi pecho se hinchó acaso con la misma emoción que lo hizo el del maestro Celorio en aquella librería francesa. Para mi fortuna, pude ver a mi padre a los pocos días y compartir el hallazgo con él, quien sin duda tuvo sus propias emociones al verlo y ello abonó otras a más a mi experiencia con lo que había encontrado.

De hecho, fue gracias a que compartí el libro con él que pude completamente entender lo que mi abuelo había escrito, pues mi papá está más familiarizado con su escritura y lo que significa cada uno de sus trazos (mi padre ha heredado algunos de ellos y desarrollado otros, pero esa labor paleográfica da para otra entrada). De hecho, derivado de eso recibí un buen montón de anécdotas de Francisco Jaimes Lujano y su legado, que incluye una conclusión que afecta esta reflexión: mi abuelo tenía la costumbre de comprar muchos libros y escribir textos como este en cada uno de ellos. Con ellos él grababa para la posteridad la razón de haberlos comprado o leído, qué esperaba de ellos, con quienes les gustaría compartir su lectura o acaso qué le había generado el leerlos. Era, pues, su manera de apropiárselos.

Y, dos generaciones después, uno de sus nietos es un necio y obsesivo que detesta que rayen los libros. Vaya manera de contrariar un legado, ¿no? En mi defensa, me gustaría decir que los garabatos de mi abuelo están en la primera página de los libros, no los afecta y les da un valor especial -como los que atesoro, firmados por sus autores- sin transgredirlos. Tal vez, como yo, mi abuelo tenía esa estima por los libros, pero él les daba su valor especial apropiándoselos con esas palabras en la primera hoja.

No sé si desde la lejanía don Francisco Jaimes mandó un mensaje al más insensato de sus nietos, pero si esa era su intención o la intención del destino que me hizo encontrar su libro, el mensaje ha calado en lo profundo. No, no tomaré desde ahora la costumbre de rayar mis libros, ni de escribir en ellos aunque sea en la primera hoja que tiene ese permiso, pero al menos ya no seré tan intransigente cuando alguien, como hacía el abuelo, decida escribir sobre ellos y así apropiárselos.

Además, como colofón de la historia, sus palabras concretas y sentidas son la mejor manera de cerrar esta reflexión mientras el debate permanece abierto: «…me gustan los libros, pues son como un amigo fiel.» Qué importa si están rayados o no, si son protegidos o profanados, al final pese a la manera en que uno se los apropie son eso, un amigo fiel y por eso, le atinaste abuelo, nos gustan.